Indice

In questa guida spieghiamo come funziona il diritto di prelazione quote societarie e proponiamo un fac simile lettera diritto di prelazione quote societarie Word e PDF da utilizzare come esempio.

Diritto di Prelazione Quote Societarie

Il diritto di prelazione sulle quote societarie è uno strumento che incide in modo rilevante sulla circolazione delle partecipazioni, poiché impone che, in caso di vendita di quote, debbano essere preferiti determinati soggetti rispetto ad altri acquirenti potenziali. Molto spesso, la prelazione è inserita nello statuto di una società di capitali, con l’obiettivo di salvaguardare la composizione della compagine sociale e, in particolare, di evitare che soci non graditi o sconosciuti entrino nell’assetto societario. In alcuni casi, la clausola di prelazione può essere inserita in un patto parasociale, vincolando i sottoscrittori a uno specifico comportamento, sebbene i suoi effetti siano meno incisivi rispetto a una prelazione prevista nello statuto.

Nella pratica, la cessione delle quote di una società a responsabilità limitata (o di azioni di una società per azioni) è in linea di principio libera, poiché chi investe in una società di capitali di norma non è scelto per caratteristiche personali insostituibili, a differenza di quanto accade in molte società di persone dove l’intuitus personae è fondamentale. Però, la possibilità di vendere o donare la propria quota può essere limitata dall’esistenza di clausole statutarie che rendono il trasferimento subordinato ad alcuni meccanismi di controllo o di approvazione. In tale contesto, la clausola di prelazione è un tipico strumento di limitazione alla circolazione delle quote: qualora un socio decida di uscire, dovrà garantire agli altri soci la facoltà di acquistare la quota prima di rivolgersi a un estraneo.

È fondamentale capire perché la prelazione possa risultare preziosa per un gruppo di soci. La presenza di un estraneo, non necessariamente in sintonia con la gestione esistente, potrebbe alterare l’equilibrio interno della società, influire sulle scelte strategiche o, più semplicemente, creare malumori all’interno della compagine. Se si desidera mantenere un nucleo di soci coeso, e se la presenza di soggetti esterni non è gradita, la prelazione costituisce lo strumento privilegiato per evitare ingressi indesiderati e per garantire, contemporaneamente, la legittima possibilità di disinvestire a chiunque voglia cedere la propria partecipazione. Si tratta, in altre parole, di un compromesso fra la libera circolazione delle quote e la salvaguardia di un’identità societaria. Un ulteriore scenario di uscita dalla società, da non confondere con la cessione di quote, è il recesso del socio. Il recesso può avvenire soltanto al ricorrere di specifiche circostanze previste dalla legge o dallo statuto (variazione significativa dell’oggetto sociale, proroga della durata, operazioni straordinarie che incidano sensibilmente sull’investimento del socio), mentre la cessione della quota si fonda sulla libera contrattazione, eventualmente con limiti posti dalle clausole di prelazione o di gradimento. La prelazione, nello specifico, non impedisce che il socio esca: regola soltanto la preferenza accordata ad alcuni possibili acquirenti, prima che la partecipazione sia venduta a terzi.

Il contenuto della clausola di prelazione e le sue modalità di esercizio risultano determinanti per stabilire come il trasferimento debba svolgersi concretamente. In sostanza, se un socio manifesta la propria intenzione di cedere le quote, dovrà prima informare gli altri soci, comunicando il prezzo di vendita e le condizioni contrattuali, compreso l’eventuale nome di un acquirente esterno. A questo punto, gli altri soci hanno un periodo di tempo – solitamente indicato nella clausola – per decidere se esercitare la prelazione. Se uno o più soci decidono di acquistare, lo fanno alle stesse condizioni che il cedente avrebbe applicato all’acquirente esterno, con la conseguenza che il terzo esterno, nella prelazione “propria”, rimane escluso o subentra solo se i soci interni non abbiano ritenuto di esercitare il loro diritto. Esiste, poi, la prelazione impropria, in cui non c’è esatta equivalenza fra le condizioni offerte al potenziale terzo estraneo e quelle a cui i soci possono esercitare il loro diritto. In taluni casi, la prelazione viene estesa a tipologie di cessione diverse dalla vendita, come la permuta delle quote con altri beni. Se, per esempio, il socio intende ottenere in cambio della propria partecipazione un immobile, la prelazione impropria potrebbe prevedere modalità diverse per garantire che il cedente ottenga un valore non inferiore a quello che otterrebbe con l’accordo di permuta, pur consentendo agli altri soci di intervenire. In linea generale, la presenza di una prelazione impropria richiede una regolamentazione più articolata, specialmente se la clausola ha durata superiore ai cinque anni. Se la durata è eccessivamente lunga, la giurisprudenza e la dottrina ritengono che essa debba prevedere una garanzia di valore a favore del socio cedente, almeno pari a quanto previsto per il recesso, affinché la clausola possa dirsi lecita ed efficace.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda le conseguenze di una violazione della prelazione. Se la clausola di prelazione è contenuta unicamente in un patto parasociale, si tratta di un accordo stipulato fra i soci al di fuori dell’atto costitutivo o dello statuto. In tal caso, se un socio cede la propria quota senza rispettare la prelazione, l’azione di coloro che si ritengono danneggiati può limitarsi alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti del venditore inadempiente. L’accordo parasociale, infatti, in quanto meramente obbligatorio tra le parti che lo hanno sottoscritto, non può di per sé impedire la validità dell’atto di cessione verso i terzi. Gli altri soci non riuscirebbero a invalidare la cessione di quote, né a bloccarne l’efficacia nei confronti della società, ma avrebbero il diritto di agire per ottenere un indennizzo economico. La situazione è diversa se la clausola di prelazione è inserita nello statuto della società. Questo documento, costituito e depositato presso il registro delle imprese, ha efficacia non solo inter partes fra i soci, ma anche verso la società stessa e verso i terzi interessati. Se un socio viola la prelazione statutaria, cedendo a un estraneo le quote senza aver offerto agli altri soci la possibilità di esercitare il loro diritto, la cessione risulta inefficace. Tale inefficacia impedisce al terzo di acquisire lo status di socio nei confronti della società, la quale, dunque, non potrà iscriverlo nel libro dei soci. Di conseguenza, se la clausola di prelazione fa parte dello statuto, gli altri soci possono agire non solo per il risarcimento del danno, ma anche per ottenere il riconoscimento della nullità o dell’inefficacia dell’atto di cessione.

Il meccanismo della prelazione, in definitiva, consente di controllare l’ingresso di nuovi soci, preservando la continuità gestionale e i rapporti di fiducia all’interno della compagine sociale. D’altro canto, impone al socio cedente un iter più complesso, poiché prima di concludere la vendita deve comunicare le condizioni di cessione agli altri soci e attendere che questi decidano di esercitare o meno il loro diritto di prelazione. Questo rallentamento è il prezzo da pagare per godere di una protezione contro l’ingresso di soggetti indesiderati nella struttura proprietaria.

Non va poi dimenticato che accanto alla prelazione, lo statuto potrebbe contenere ulteriori limiti alla circolazione, come le clausole di gradimento, che subordinano la cessione al consenso di un organo societario o della maggioranza degli altri soci, o persino clausole di intrasferibilità temporanea (che, però, non possono superare i cinque anni). Ognuna di queste formule ha finalità simili, ma si differenzia per i presupposti di esercizio e per gli effetti prodotti in caso di violazione. Nel caso della prelazione, il presupposto consiste nella vendita (o nella volontà di vendere) la partecipazione, mentre l’effetto è un diritto di essere preferiti nell’acquisto, a parità di prezzo e di condizioni, o comunque in base alle regole definite nella clausola.

In ogni caso, per inserire in modo efficace una clausola di prelazione nello statuto, occorre prestare attenzione a vari fattori: il termine entro cui i soci possono decidere di acquistare la quota, la modalità di calcolo del prezzo, l’eventuale destino della prelazione in presenza di donazioni o cessioni a titolo gratuito, la disciplina del subentro di un singolo socio o di più soci che intendano ripartirsi la quota ceduta. Solo se la clausola è redatta in modo chiaro e bilanciato, si riuscirà a tutelare sia l’interesse di chi desidera alienare la propria quota in tempi ragionevoli, sia quello di chi vuole salvaguardare la stabilità della compagine societaria. Inoltre, quando la prelazione è stipulata in uno statuto di s.r.l., occorre verificare la compatibilità con i vincoli specifici posti dal Codice Civile, così da non incorrere in cause di nullità o inefficacia.

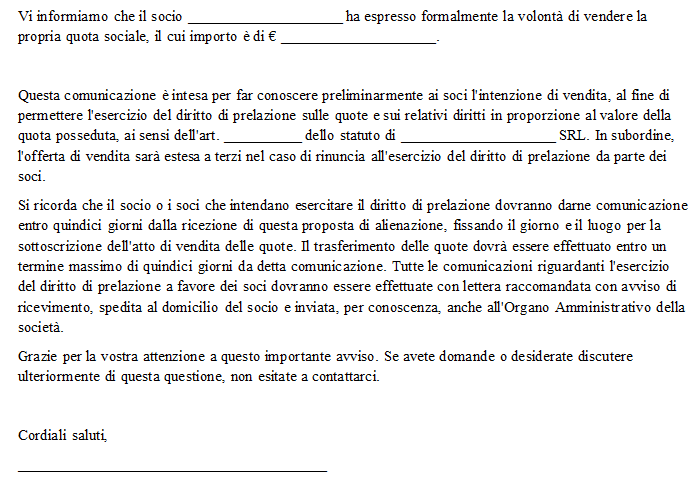

Fac Simile Lettera per Diritto di Prelazione Quote Societarie Word

Di seguito si trova un fac simile lettera diritto di prelazione quote societarie Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.

Fac Simile Lettera per Diritto di Prelazione Quote Societarie Editabile

Il fac simile lettera diritto di prelazione quote societarie PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.